文系と思われがちですが、実は自然科学部だった演技コーチ、鍬田かおるです。

そのせいもあってか、台本の読解や分析でも、図解をつかってクラス、参加者の俳優や歌手の方に説明することも多いです。1部の方に、すごくわかりやすかったと好評だったらしいので、これからも、目で見てぱっとわかる資料作りに励みたいと思います。

さて、

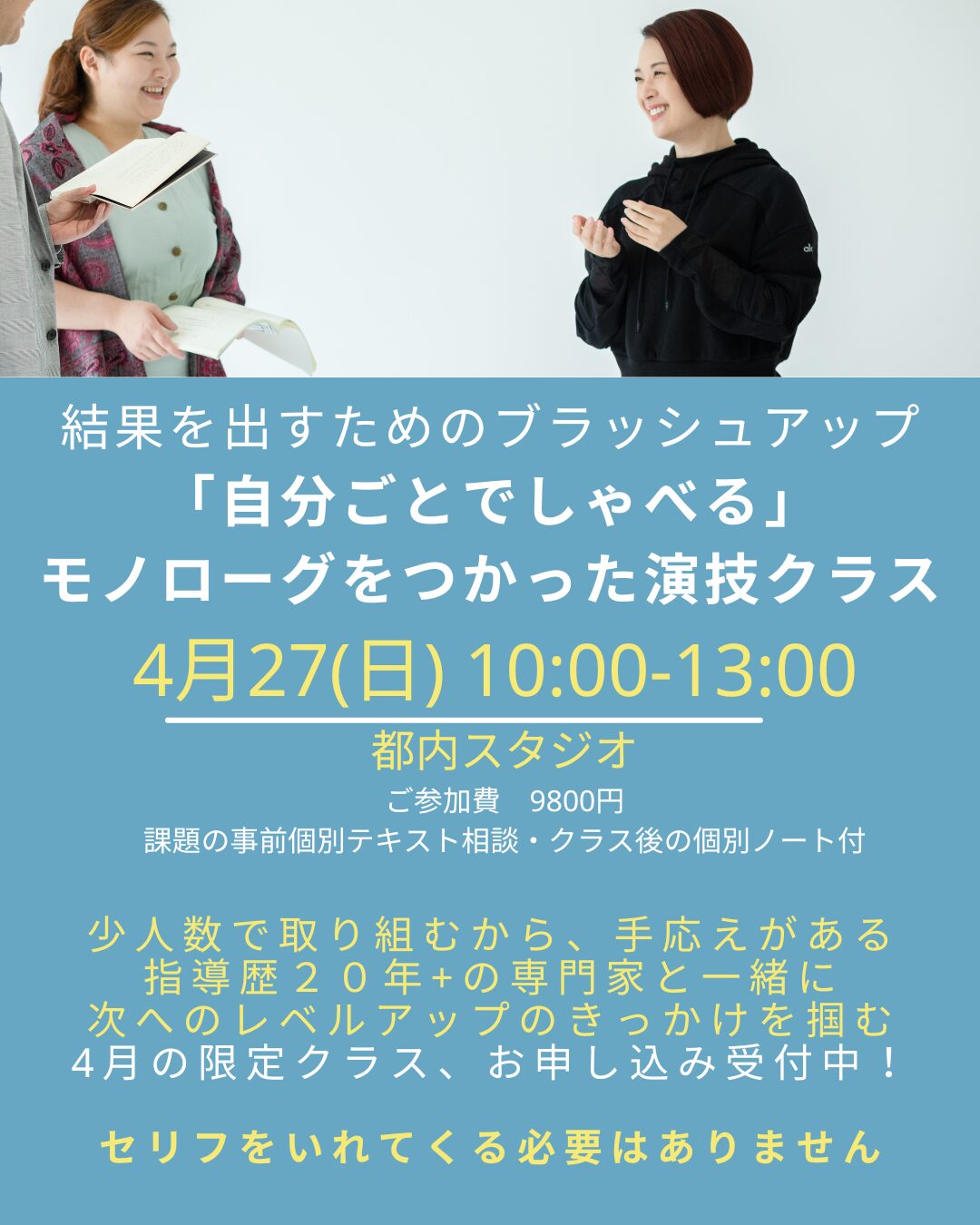

今月4月は、1日だけの一般演技クラスが4月27日日曜日10:00-13:00にあります。

すでにご予約されている方の題材選びが始まりました。

台本を読んで、シーンを選ぶ時、やっぱり気になるのはどういう人物が出ているのか、いつの時代なのかもそうですが、「場所」も重要ではないでしょうか?

空間によって“リアルな演技”はどう変わる?

はじめに:「空間」が、演技を決める。

演技の出発点はセリフでも感情でもなく、「いつ・どこ・誰(何者)」─その中でも、今回は【②どこなのか=空間】にフォーカスします。

俳優にとって「どこにいるのか」を理解することは、

ただの情報処理ではなく、身体のリアリティを生む必須の大きな柱です。

舞台でも映像でも、これ次第で、与える印象やイメージも大きく変わっていきます。

1. 空間が変われば、身体も変わる

空間の違いは、演技に直結します。

-

屋内か屋外か

-

パブリックかプライベートか

-

明るい場所か、暗い場所か

このような基本的な違いだけでも、

声の出し方・視線・身体の緊張感が大きく変わります。

目を細める、背中を丸める、周囲の気配に敏感になる──

セリフの前に身体が先に反応するのです。

こんなふうに書くと、何か特別なことのように見えてしまうかもしれませんが、実際、普段の生活でも、私たちは、空間次第で、態度が変わったり、気分も左右されていると思います。

例えば、暗いところから明るいところに出れば、眩しくて目を細めたり

逆に、暗いところで、相手の表情がよく見えなかったら、近くに行ったり

いちいち考えなくても、自然とこのような行動をとっているのではないでしょうか。

同様に、パブリックの場所だからこそ声を小さくする、また言葉を選ぶという考えが頭をかすめることもあります。にもかかわらず、つい声が大きくなってしまうと言うのは、どういう時でしょうか。

ほら、すぐにドラマにつながっていきますね。

また、空間次第で、相手との関係性も変わります。

これも日常生活と同じで、今でも思い出すのですが、

私が幼稚園生だった時(!)、

私の大好きな先生が、日曜の午後にバス停で男性と立っていて、私の両親は丁寧にご挨拶差し上げたのですが、幼き私は、どういうわけか、「何か違う!あんなの私の先生じゃない!」とご立腹だったのを覚えています。

そうなんです。

場所次第で、その時相手をどう感じるか、その場で相手がどう見えるか、そして自分の役割も変わってしまうから、相手のイメージや気持ちまで左右されるんです。

そう、気持ちまで変わってしまう。

これもまさしく、あらゆる物語に適用されている重要な点ですよね。

2. 空間は“自分ごと”として生きる

その空間に「いたい」のか「いたくない」のか?

そこは“たまたま居合わせた場所”なのか、“わざわざ来た場所”なのか?

このような視点を持つことで、キャラクターの行動の必然性が立ち上がります。

ついつい、急いでいると、台本に書いてあるからと、当たり前のように捉えてしまう方もいらっしゃるようですが、として書かれて、構築されているのですから、偶然だと役の人物は信じていても、演じ手はそのまま意味を考えないわけにはいきません。

よくあるのが、一般的な時間のイメージでわかったような気になってしまうこと。

「なるほど、これはきっと朝だね」とつぶやいて、わかった気になる。

でも、役の人物は起床してから何時間経っているんですか?

この日は何か特別な日?本人は何時から何時を朝と呼んでるんですか?

細かいと感じるかもしれませんが、日常生活で私たちが気にしている以上、役の人物も時間と言う概念の中で、自分の生活を形作っているのではないでしょうか。

「お昼に待ち合わせ」

なーんて、自分のシーンの前に思っただけじゃ、役の内面までは分かりません。

だって私たち、「お昼に」待ち合わせしないですよね。

おそらくお相手の方と、何時にどことか、何のために何時に集まるとか、何の前とか、それこそ何の後なのかと言うことをお互いに意識していたり、自分自身も前後関係で把握しているのではないでしょうか。

こういった感覚やイメージなしに、なんとなくシーンに出ていけば(カメラ前に立てば)ぼんやりしてしまうのは当然です。

あえて時間をぼかす演出であったとしても、ないものをボカすことはできません。

ですから、強調しますが

空間は単なる背景ではなく、俳優が“意味づけ”をする対象です。

空間と相手の組み合わせ、空間と自分の組み合わせ

時間と空間の組み合わせ、空間と目的の組み合わせ……

さぁ、一人ひとりの腕の見せ所です。

3. 空間は、関係性やステータスを語る

その空間は「誰のもの」なのか?

自分にとって“居心地がいい”場所か、“監視される場”なのか?

もしくは、立場の違いを感じさせる空間か?

これも、日常の私たちの例で考えてみませんか。

自分がよく知ってる場所では、一つ一つのものを興味深く凝視しないかもしれません。肩の力を抜いて、腕もリラックスしているかもしれませんね。

一方、初めての場所は、たとえ好意的に歓迎されている場所であると設定していても、どこに何があるのかまだ把握できておらず、確認する目線や、戸惑いや躊躇とが行動にもあるかもしれません。

空間には、*セリフでは描ききれない“力関係”や“関係性”*が宿ります。

空間を制するものは、その場面を制します。

大げさと思われるかもしれませんが、これは絵画の空間の使い方にも通じますね。

イギリスの演劇学校では、演出希望の方も俳優も、私たちもしつこく絵画の研究をさせられました。

「はい、この絵を見てみてー」と突然、演技指導の師匠が複数の名画を持って現れた時はワクワクした反面、正直、なんだかめんどくさいなと感じました。(失礼!)

しかし、すぐにそれがいかにアホなつぶやきであったことかが判明します。

そうです、舞台でも映像でも、空間を味方につける必要があるのです。

そして初めて、演出が生む効果、作者が狙っているテーマや意味を掘り下げていけます。

空間に与えている変化、自分が生み出している影響ー

それを身体で感じられて、刻々と調節のできるる俳優は、演技の深度が一段違ってきます。

表現は明瞭になり、また必要に応じて緊張を見出し、また逆に緩めることもできる。

空間は時間と同じく、シーンを面白くもつまらなくもする、大きな柱です。

この力は侮れない!

4. 現場経験者でも、見落としがち

現場である程度こなしてきた人ほど、

空間に対する意識が“なんとなく”になっていることがあります。

-

台本は読めるし、セリフも言える、なんとなく気持ちも出る

-

現場で通用しているけど、なぜか深みが出ない、わかってはいるけれど、何が足りないのかぴんとこない

-

演技が平坦に感じる瞬間があるが、状況は成立しているから、と思ってしまう

このような方が、改めて「空間」を捉え直すと、

セリフの前に“役の存在”が立ち上がるという変化が生まれます。

私はその昔、イギリスの有名な映画の撮影所でアルバイトしていたのですが、

世界一流のプロが設計デザインし、素晴らしい大規模なセットを組むと、またたくまにそこが大使館関係者及び世界のセレブたちが集う超!高級ホテルになりました。

そこに行くだけで、みんな姿勢が変わってしまうくらい素晴らしい出来栄え!

歩き方も、笑顔も、挨拶の仕方まで、さっきまで、テントの中で、みんなで行列してケイタリングを食べて、眠い目をこすっていたのに(笑)、どういうわけか身体が反応して、まるで迎賓館のよう。

突然、優雅な身のこなしになり、微笑み、シャンパングラスを傾け、静かに挨拶を交わす。そして遠い目で愛しい人を追ったり、お互いのドレスを褒めあったり、ゴージャスなホテルの従業員(モデルさん)に話しかける… .

おいおい!みんな、演技うますぎ!

こういうことです。

本日のおさらい:空間を生きる俳優へ

演技に伸び悩んでいると感じるなら、まずは「今、どこにいるか?」という視点に立ち戻ってみてください。

空間は、あなたの身体を変えます。

そして、その変化こそが、役にリアリティを与え、あなた自身を輝かせます。

演技にセット力が生まれ、あなたに注意が向きます。

いかに空間を味方につけるか、これはスキルアップが可能です。

想像力のトレーニングだけでなく、身体の感覚を磨くことも同時に行えます。

あきらめないでください!

セリフ、それは結果の一部!

「時間」や「空間/場所」が具体化すると、登場人物の行動は立ち上がりやすくなります。

同じように、「誰なのか」が明確になることで、登場人物の選択や決断がリアリティを持ち始め、物語が動き出します。

演じ手である俳優や歌手、ダンサーの方が、途端に生き生きとして、動き始める、これほど嬉しい瞬間はありません。

「空間」がはっきり把握できていれば、自然と行動につながっていきます。これは不思議なもので、身体の感覚に根ざしています。

ただ、残念ながら、これをブロックするような癖がある方、この空間に対応していく新体制を邪魔してしまう傾向が強い方もいるので、そこはトレーニングが必要です。

私の個人レッスンやクラスでは、こられの基礎を起点に、行動や目的、感情のリアリティを総合的に磨いていきます。だからこそ、台本が“自分の身体を通して語り始める”感覚に変わるのです。「自分ごと」でしゃべる現代の演技スタイルです。

ご案内

Instagramでは、簡潔なQ&Aや短いリールを更新しています。お役に立てるとうれしいです。

https://www.instagram.com/actingcoachkaorukuwata/

取り上げて欲しいモヤモヤ、前から気になっていたことも募集しております。

最新情報

今回の内容に「もっと知りたい」「いつか参加したい」と感じてくださった方へ。

次回のクラス案内はInstagramとLINE公式で最速でお届けしています。

ブログにももちろん詳細を書きますが、少人数制で予約が埋まりやすいため、速報は公式LINE及びストーリーズの方から、現在は出しています。

Instagram → https://www.instagram.com/actingcoachkaorukuwata/

これまで演技のなんとかメソッドや、〇〇式に疑問を抱かれてきた方へ

あなたの感じてきたその空間で気まずさは、もしかすると「役」にとってのリアリティーが具体的で意味のあるものではなかったからかもしれません。

また大学、演劇学校、大学院と、イギリス育ち、バイリンガルである私が言うのもなんですが、日本を中心に活躍してらっしゃる方、日本語を母国語として多くの時間を過ごしてる方にとっての、演技メソッドやシステムに向き不向きという傾向はある気がいたします。特に、

・真面目に考え込んでしまう方、好きだからこそ抱え込んでしまう方

・主語不在でも成立してしまう日本語の発想のまま、つい状況を思い描き続けてしまう方

・どうしても頭でっかちになり、言葉ばかりになってしまう日本の熱心で真剣な方

・迷惑をかけてはいけないと、一生懸命1人で頑張りすぎる日本の俳優や歌手

……たくさん見てきました。

こういった方々に必要なのは、今日解説したような「空間と身体」の入り口であり、想像していることと、身体を馴染ませ、1つにし、他人と共感する身体を開くことです。

これは、セラピー的なものでもなく、精神論でもありません。ダンスや楽器演奏のトレーニングに近い、1種スポーツのような、動きを切り口とした演技のトレーニングによるものです。

物語、演技いうものが、文化に根ざしている以上、言語の壁もあり、また生活様式や基本的なコミュニケーションのスタイルが大きな誤解をむこともございます。これはクラシックバレエやオペラの輸入、様々な業種での変遷を見ても、お分かりいただける課題だと思います。

不可思議なワークショップやらの誇大広告に疑問を持たれた方、なんちゃらメソッドに違和感を持たれた方、すべてがご自分のせいだと責めないでくださいね。

こちらの記事も、ご参考になればうれしいです。

「4/27(日)のクラスに参加してみたかったけど、どうしてもスケジュールが難しいけ」という方は、公式LINEに登録 or Instagramもフォローしてください!

📩 次回の優先案内を受け取る →https://lin.ee/2HZK7jV

「現場での課題について相談したい」「オーディション対策の個人レッスンを申し込みたい」「身体や呼吸のことから見直したい」という方も、上のフォームよりお気軽にご連絡ください。

事務所・マネージャーの方で、「所属俳優にレッスンを受けさせたい」「講師として招聘を検討したい」といったご相談も歓迎しています。オンラインでのヒアリングも可能です。

お急ぎの方には公式LINEもございます。こちらからのトークのスタートはできませんので、一言ご挨拶かスタンプお願いします。

公式LINEからのお知らせの一斉送信は月に1回程度、 多くて2回程度です、ご安心ください。

このブログでは、今後も

・台本読解や演技へのアプローチのヒント

・現場で役立つ準備の方法、プロのブラッシュアップ

・実際のクラスからの気づきや実例

…などを定期的に発信していきます。

ぜひ、ブックマークしてまた読みにきてください。

個人レッスンも受付中ですが、4月後半の新規受付はごく限られた枠のみ。

ご興味がある方はブックマークかフォローをおすすめします。

台本の読解、身体と声/呼吸、想像力、共感、そして論理的思考…これらは活躍の場がミュージカル、オペラ、演劇に限らず、映画やテレビ、コマーシャルでも同じくです。

最後に最近、芸能関係、映画関連の方からよく聞かれるトピックーご参考になれば幸いです。

- Threadsでもちょっとずつ演技の仕組みをひもといています

解説が「役に立った」、「違和感がスッキリした!」、「演技がわかってきたかも」という方、ぜひコメントくださいね。

https://www.threads.net/@actingcoachkaorukuwata

演技コーチ/ムーヴメント指導・演出・振付/IDC認定インティマシーディレクター/STAT認定アレクサンダー・テクニーク指導者/スピーチ&プレゼンテーションコーチングActing Coach/Movement Direction/IDC qualified Intimacy Director/STAT certified Alexander Technique teacher, mSTAT, Movement Teaching/Speech and Presentation Coaching

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。