インティマシー・コーディネーター(ディレクター)のアップデート研修が終わって、ほっと一息ついたはずだった、演技コーチ 鍬田かおる です。

連休は、俳優の生徒さんのレッスンの準備をしたり、映画関連のイベントに参加したり、周囲の愉快な方々のおかげで、楽しくも有意義な時間が過ごせました、遠方からお越しくださった方々も、ありがとうございました。

さて、本日は、真面目だからこそ躊躇してしまう方に届けたいメッセージです。

演技を学びたい。俳優として力をつけたい。

そう思ったときに、多くの人が無意識のうちにやってしまっている”ある誤解”があります。

それは、「間違えずに学ぶことが良いこと」だと思ってしまうこと。

プロの俳優を目指す人ほど、「現場で失敗したくない」「きちんとした印象を残したい」という思いから、

ミスしないように、間違えないように、正解だけを出そうとしてしまう傾向があります。

でも実際には──演技はそんなに都合よく、”正解だけ”で身につくものではありません。

「ちゃんとやってるのに、なかなか突破できない」 「いま、すごく粘ってる感じがする」 「ちょっと違うって言われるけど、惜しいところまでは行けてるはず」

そんなふうに、“自分のやり方の延長線”でなんとかなる気がしている人へ。

その粘りが、“分母の小ささ”のまま繰り返されてしまっているなら……

とても、もったいないです。

間違えずに学べる人なんて、いない

子どもが歩けるようになるまでに、何度も転びながらバランスを覚えるように。

字を覚えるときに、うっかりしたり、間違いを繰り返しながら形が定着するように。

これは、書き順という知識を得たんじゃなくて、指が覚えるんですよね、書き順とともに定着して、

身体に感覚が入ってくる。だから、反復して、一旦定着してしまえば、朝起きて忘れちゃってる

と言うこともないですし、1日自転車に乗らなかっただけで、乗れなくなってると言うこともありません。

人間は、間違えて、試して、感覚を調節しながら、行動しつづけることでしか、

実際に使える力を獲得できません。

俳優も、同じです。

なのに、大人になり、俳優という肩書きがついた途端に、間違えないように、無難に、と考えるようになってしまう人が少なくありません。

「でも、現場ではダメ出しもされるし…」

「迷惑かけちゃいけないから…」

「もうちょっと粘ったら、何とかなるかも」

「どうしたら嫌われないかな…(チラチラ視線)」

「今のままでも、何か、きっかけさえあれば突破できる気がする!」

──このように、偶然を待ってしまったり、ついつい、

自分の違和感をなかったことにして、

止まってしまう人が、とても多い。

その結果どうなるかというと……

間違えないことに、時間とエネルギーを使ってしまう。

そして、分母が大きくならない。

分母が小さいまま、結果だけを求めていませんか?

「間違えないように」「失敗しないように」と慎重になるほど、そもそも行動量が少なくなります。

ワークショップに年に1回だけ参加する。

監督の指導があるワークで“学んだ気”になって終わる。

(具体的な事実は知らないけれど)有名”そう’’な外国人の先生のクラスに出て、満足する。

それでは、分母(=試した回数)が少なすぎて、上達するための材料が足りません。

現場は「結果を出す場所」です。

本来、試すこと・実験すること・間違えることができるのは、

「現場」ではなく、レッスンやクラスという安全に実験できる場のはずです。

キャスティングに怯えることなく、様々な(オトナの)事情を伺いつつ、腹を探る必要がないクラスやレッスン。

けれど、今の演劇や映像の現場では、

準備不足のまま現場で “練習” してしまう人が後を絶ちません。

(だから密かに、ちょっと距離を置かれている可能性もあります)

「もっと早く相談すればよかった」

「独学にこだわっていたけど、誰も検証してくれなかった」

「自分では“ちゃんとやってる”つもりだったけど、違った」

「いま振り返ってみたら、ずっと同じところでグルグルしてた」

─そんな声も、実際に届いています。

私自身、事務所には、ありがたいことにレッスンがついていましたし、子供の頃から俳優の先生の演技教室にも通っていました。それでも量が足りなかった。今だから振り返れます。

だからこそ、はっきりと言葉にしておきたいのですが:

映像でも、舞台でも、お客様はあなたが“現場で学ぶため”にお金を払っているわけではありません。

観客が求めているのは、「がんばって学んでいるあなた」ではなく、

今までに学んできたことを、きちんと整理し、自分の感覚にして、身体も声もまるごと、役のためにフル活用している“結果”としての「みえて・きこえて・くりかえせる演技」です。

そしてその演技が、作品全体に貢献しているかどうか。

その責任を果たすためにこそ、“練習できる場所”が必要なのです。

演技力を育てる「3つのステップ」

演技の力は、以下のような構造でしか積み重なりません:

-

好きを増やす・苦手を減らす(=基盤づくり、基礎的なスキル)

-

間違えながら試す・整理する(=訓練フェーズ、自己分析、実践的な内容や課題)

-

得意を磨く・作品に活かす(=実践・表現、協働のチャンス)

このピラミッドの全てをきちんと経験しておくことで、やっと「現場で活かせる力」が生まれます。

逆に言えば、一番下の“分母”を育てないまま、いきなり頂点だけやろうとしても、何も積み上がらない。

たまにチラッと演出家や監督のワークショップやらでコメントをもらった(判断が難しい内容もあります)

また、特定の関係性の指導者の前で褒められた(らしい)ことだけを頼りに、

「自分はもうそこそこできる」と思い込んでしまうのは危険です。

試して、間違えて、整理する。これが演技の訓練

プロとして現場に立つというのは、整理された材料を、繰り返し使える状態にしておくことです。

そのためには、試して、間違えて、検証して、また試す。

このプロセスを繰り返していくしかありません。

1人でできる範囲には限界があります。

だからこそ、他者の目線や刺激、適切な導線をくれるレッスンやクラスの存在が必要になるのです。

いま、本当に必要な場所に身を置いていますか?

「間違えずに済んだ」ことを喜ぶのではなく、

「間違えても大丈夫な場で、どれだけ多く試せたか」を振り返ってください。

もし、試す回数が足りていないと感じたら。

分母が小さいまま「評価されたい」と思っていると気づいたら。

そろそろ、力をつける場所に戻りませんか?

この記事を書いた人:鍬田かおる :

演技コーチ/インティマシー・コーディネーター(ディレクター)

演技指導歴20年以上。プロ俳優・歌手・ダンサーを中心に、感情と身体のつながりを軸としたレッスンを展開中。各種専門学校や養成所での長年の指導を経て、バイリンガルの映画スクールやパフォーミングアーツの大学でも教鞭を取る。多様なミュージカル、オペラ、映像、舞台など幅広い分野で指導。

【もっと深く演技を学びたい方へ】

公式LINEでは、レッスン情報や演技に役立つ最新記事をお届けしています。一斉発信は、月に1回もしくは2回程度です。こちらからトークのスタートはできませんので、ご登録後に、お手数ですが一言、挨拶かスタンプをお願いします。

関連記事も、よろしければご覧ください。

ちゃんとできてるのに、なぜか伝わらない?ー『キャッツ』日本初演で知った感情と身体を生きる演技

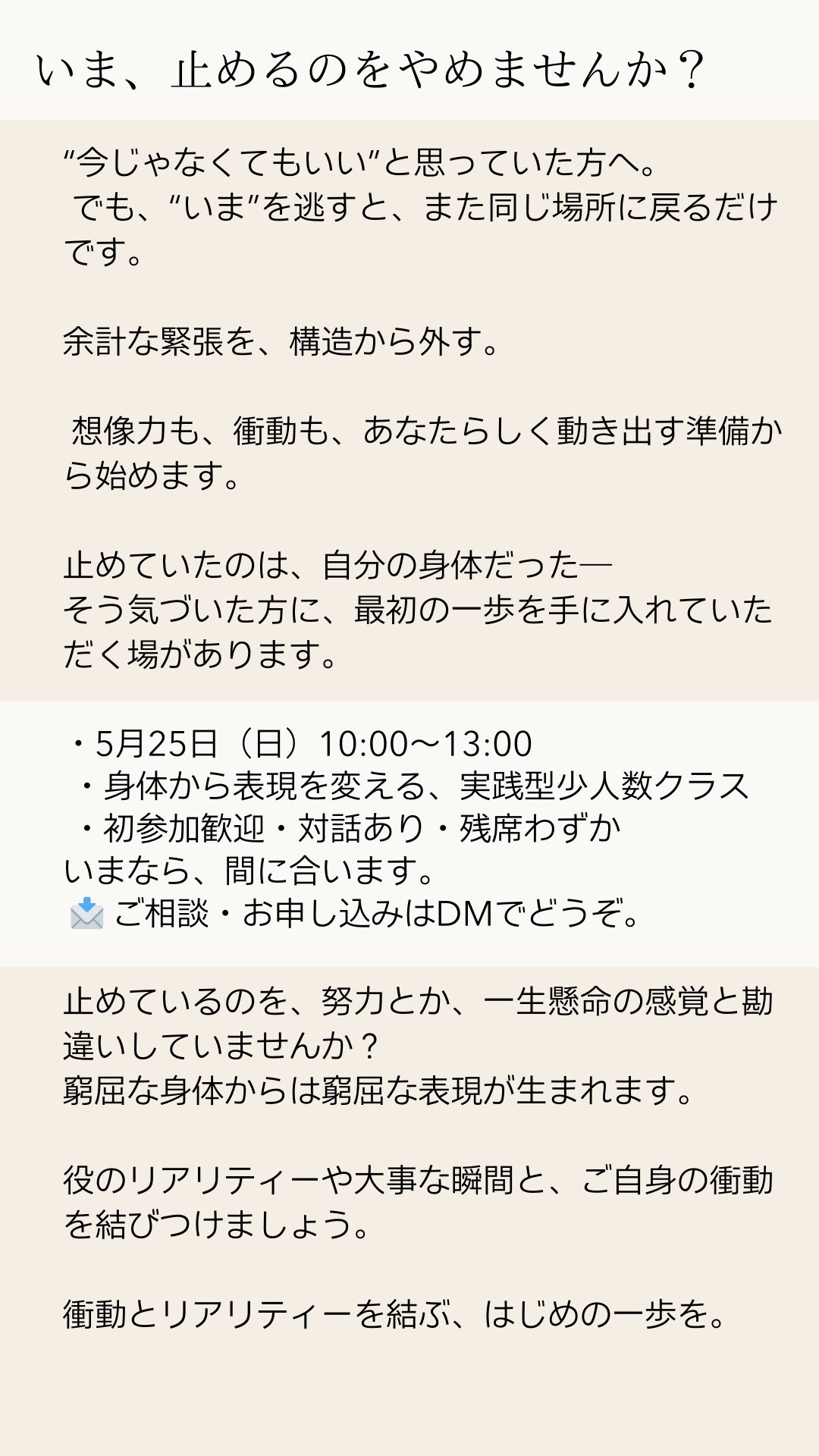

◾️今のままでは伝わらない?─演技の壁を超えるための【身体と表現】のレッスン|5/25(日)開催

Instagramの投稿では、演技や表現にまつわるQ&Aも展開しています

お気軽にご覧ください

https://www.instagram.com/actingcoachkaorukuwata/

身体と演技についてのQ&A受付中です。

クラスのお申し込み、ご相談には、こちらのお問い合わせフォームもご利用いただけます。

お時間帯などを気にせずに、お送りください。

こちらが返せるときに順番でご返信しております。

▶︎ クラスやレッスンのご相談、いつでも受け付けています。

具体的な日程が決まっていなくても大丈夫です。

「何をやればいいか分からない」「自分に足りないものが分からない」という段階でも構いません。

まずは、お気軽にご相談ください。

演技コーチ/ムーヴメント指導・演出・振付/IDC認定インティマシーディレクター/STAT認定アレクサンダー・テクニーク指導者/スピーチ&プレゼンテーションコーチングActing Coach/Movement Direction/IDC qualified Intimacy Director/STAT certified Alexander Technique teacher, mSTAT, Movement Teaching/Speech and Presentation Coaching

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。