同期や先輩の活躍が頼もしい、演技コーチ くわたかおるです。

コロナ禍を経て、オンラインでのミーティングや相談も増え、昔のように辛い通勤や不条理な長時間を過ごすことも少なくなりました。ほんとに良い時代になってきたと思います。

さて本日は、自戒をこめての視点ーつい気になってしまう「原因探し」についてです。

不老不死では無いからこそ、演技レッスンにおいても、時間を区切って考えたい部分です。

演技レッスンや発声トレーニングで俳優や歌手、ミュージカル俳優の方々からよく聞くのが『原因探し』

演技レッスンや発声のトレーニング、身体のレッスンをしていると、俳優、ダンサー、歌手、ミュージカル俳優、声優など多くの方々から、本当に多くのお声を耳にします。

「なんで顔を前に出しちゃうんだろう」

「つい足を突っ張ってしまうんです。原因がわからなくて」

「大事な場面だと喉に力が入りすぎちゃうんですよね」

「緊張は仕方ないこと、職業病だから」

「どうして私は息をひそめてしまうのかなあ…」

20年以上、こうした声を聞いてきました。

みなさん真剣に自己分析をし、少しでも良くなろうとしています。

しかし、この“犯人探し”は、そのまま解決につながるわけではありません。

独り言でなんとなく出てくる分には構わないのですが、例えばまだプロではない方、プロを目指している方、なんとなく伸び悩んでいる方、頭打ち感でレッスンに来ているはずの方が、たびたびこのパタンを繰り返していると心配になります。

なぜなら

原因を知っても解決にはならない

そうなんです。

例えば、自分の姿勢が、長年の家具の配置による動きのアンバランスさ、誰でも多少はある顔の表情のいびつさ呼吸の癖を子どもの頃の経験、それこそ当時の親からの影響、学校で言われた。心ない発言のせい…さらに言えば環境のせい…。

事実、こうした原因はいくつでも見つけることができます。

その上、実際とは異なっていても「本人がそう解釈している」限り、2つか3つの自分にとって大きく跡を残しているはずの原因に着目するでしょう。

それが、心理的な納得や安心感につながることもあります。

そういう意味では、機能は果たしているのかもしれません。

しかし、ご自身の癖や課題の(考え得る)原因を知ったからといって――

・力まずに声が長く伸びるようになるわけではありません。

・足を突っ張らずに自然に立てるようになるわけでもありません。

・息をひそめず、相手の声や空気をしっかり感じられるようになるわけでもありません。

ここが大きな落とし穴です。

自分が納得できる原因の理解と、実際の問題の解決はまったく別物だからです。

かく言う私も、「トーシューズを履くのが早すぎた」せいで外反母趾になった。そのせいで自分がイメージしていたほど「踊り込みができなかった」だから、記録が伸びなかったのだと、今思えば穴があったら入りたいほど。恥ずかしい屁理屈をこねていた時代があります。

確かに、長い時間やっている姿勢の癖、何年にもわたって繰り返してきた呼吸と発声の癖、ついつい、長年生きてくる中で、「使ってきた方法の偏り」は誰にでもあります。

しかし、長年使ってきたからといって、今後も「使い続けたいかどうか」は改めて検討の余地があります。

ましてや、自分の「こういう高い音を伸ばして響かせたい」とか「もっと感情移入して、表現が伝わるようにしたい」といった課題の邪魔をしている場合は、「やっていることを変える」しかないのです。

因果関係や相関関係は「学習の入口」にすぎない

人は「なぜ?」を知りたがります。

これは自然なことです。

私自身、子供の頃から、答えがないもの、答えが複数あることをやたら通っている。とってもめんどくさい「なんでガール」でした。

これは、学習の側面では、飽きもせず探求する好奇心と言うことで役に立ったのですが、じゃあ実際、楽器の演奏や語学、ダンス、スポーツ、歌唱や演技を上達させる上で、「なぜうまくいかないのか?」を考えて役に立つ場面と「何が原因なのか」をいくら探ったところで、これといった答えがなく、もし複数見つかったとしても、結局やることを同じであると言う落胆にぶつかったのも事実です。

つまり、因果関係や相関関係を理解しても、それだけでは学習は加速しません。

「喉に力が入るのは、昔の親の影響かも」

「子どものとき、大きい声を出すと、いつも咎められていたから、つい息を潜めがちになるのかも」

「いつも2階でおばあちゃんが寝ていたから、静かに歩くように言われてたから、なんだか足音を立てないようにすることが、当たり前になってしまっている…」

どれも実際、おそらくそうだったのでしょう。

しかし、そのことと、今日の時点で、自分が演じたり、表現の幅を広げたりするのに「何かを変えなければならない」という事は直結していないません。

たとえ納得できるような理由を複数特定できたしても、それは過去の整理です。

今の発声や姿勢の癖、それこそ動きのパターンや緊張を変える行動には直結しないのです。

そうなんです、非常に残念ですが、「原因であろう項目を複数見つけた」からといって、自分のスキルに変化もなく、身体はまだ何も体験していないのです。

解決するのは「行動の継続」

実際に結果を変えるのは、原因探しではなく、実際の行動の練習です。

・息を潜めてしまう原因はさておき、身体を固める習慣をやめる練習をします。例えば、実際に口呼吸を止めて、息を吐いたときに、座高を低くしたくなるのを防ぎます。(なぜなら、実際の背骨の動きと異なるから)

・足裏や重心を感じて、立ち直す習慣をつけるのは、「肩に力を入りやすくなってしまう原因がわかった」からではありません。首に力が入りやすい原因がわからなくても、胸を張ってしまう理由がたくさんありすぎても、結局、「自分の身体にかかる重力と床反力を使う」という事実には変わりがないからです。

特にパフォーミングアーツの方々は、実際に様々な特殊技能や能力を組み合わせながら、目の前で創作し、また関連した問題を解決していきます。

それは「原因があれば」免責されるようなものでもなく、強烈な言い方をすれば、目の前のお客様や画面越しの見てくださっている方々には、関係のないものがほとんどかもしれません。

この視点2つを得たとき、私ははっと目が覚める思いだったんです。

例えば、大昔、

「そうか、私は自分を納得させるために、半は自分のせいじゃないと『誰かからお墨付きが欲しくて』なぜ腰が痛いのかとか、ベッドのせいだとか、椅子のせいだとか、母もぎっくり腰になっているとか、バレエのレッスンがきついなとか、ことあるごとに、問題の解決と関係のないことを考えていたなぁ…」と。

(あくまでこれは病気や事故がなく、かつ極端な例ですが)

実は恐ろしい犯人探しの3つのリスク

一 安心してしまう

原因を特定して「納得」すると、変わったような気分になり、実際の練習を止めてしまう。口呼吸してしまう原因がわかることと、実際に口を閉じて、でも口の中を広くしておくと言うスキルを組み合わせる練習とは別でしょう。まさにやるかやらないか。ここで明暗が分かれます。

実際の変化がないのに、変わったような気分になる。これほど恐ろしいことがありません。

二 人のせいにしてしまう

「親のせい」「環境のせい」「タイミングが悪かった」「あの人が意地悪だった」「運が悪か。」「お祓いしなかった。」「きっと遺伝…」と外部要因になんでも帰属すると、自分で変える意欲が削がれます。

実際そうだったとしても、「肩を持ち上げないようにするのは、自分」であり、役の人物のために、自分の声や想像力を使うのは「自分の責任」です。

実際の変化につながらない他責は時間の無駄かもしれません。

三 再現性がなくなる

原因は複数あり、しかも状況で変わります。同じ説明では、多種多様な現場に対応できません。しかも体調も異なり、場合によっては、自分の傾向や癖の原因が発生してから、5年、10年、20年経っていることもあります。

だからこそ、単純な原因探しで満足するのではなく、「今、自分の目的に必要な行動」に切り替えることが学習の加速につながります。

再現性と言うと、大げさかもしれませんが「やりたいことの打率を高める」と考えてみてはいかがでしょうか。

不思議なことに、「一旦できるようになってしまえば、原因が気にならなくなる」のも事実です。

私のところに来る歌手は、俳優の方で

「あ、そういえば…首がそんなに凝らなくなってました」

「(友達から聞かれて)ああ、確かに、なんかもう高音、出てました(笑)」

とおっしゃる方もいます。

私はこれが健やかな学び方でもあると思っています。

学習を加速させる秘訣

俳優や歌手、ミュージカル俳優が本当に変わるためには、「なぜ?」ではなく「どうつかう?」に焦点を移すことです。

・力まずに動く、そのために、力んでいると自分で感じられなくても(癖だから)最小限の力を意識してみる

・息をひそめない、そのために無理矢理息をするのではなくて、足りなくなってないのに吸うのをやめないといけない。

・よく聞く、よく見るー自分では聞いていたつもり、見ていたつもりは大人でもあります。じゃぁオウム返ししてみましょう。できないですよね?。そう、聞いていなかったのです。

見ました、じゃぁ、真似てみましょう。ほら、自信がないです…そうなんです。見ていなかったのです。

シンプルではありますが、こういうところから、学習の基礎能力はアップしていきますよ。

行動の積み重ねは、学習をスピードアップさせます。だからこそ楽しくなり、いっそう学ぶことが上手くなっていきます。

ここがプロの醍醐味とも言えるかもしれません。

例えば私自身、イギリスの大学に受かるまでは、実は英語の勉強はそれほど得意ではありませんでした。しかし、字幕を読まなくて良いレベルに達すると、調べ物自体も、わざわざ辞書を引く必要もなく、また友達に聞いたりすることもできるので、学ぶことそのものが愉快になっていきました。

自分の興味のあるラジオ番組を聞いたり、演劇作品にどんどん出かけて行ったりすることで、語学をやらねばならないことを忘れて(本当はピンチでしたが)、大量のインプットをし続けた結果、イギリスのブラックジョークに笑えるようにまでなりました。

学習には、複利がつくのです。

実際の現場で求められること

現場では、ますます「原因の特定」よりも「実際、今、ここでできるか」が求められます。

監督や演出家にとって必要なのは、「この俳優なら繰り返し同じクオリティを出せる」「この歌手はきちんと音楽的なスキルがあって表現も良い」という信頼です。

乱暴な言い方をすれば、原因には興味がない。

せっかく気づいた改善点の原因に納得して終わるのではなく、行動を積み上げて再現性・より改善していくための方法を確立していくこと。

これがプロとしての基礎であり、息の長い活動につながります。

「なぜ台本を読むのが苦手なのか」の原因が、本当に学校の先生や親にあったとして、あなたが実際に内容を把握し、当事者目線で想像を膨らませ、実際に歌詞やセリフを入れることに違いはありません。

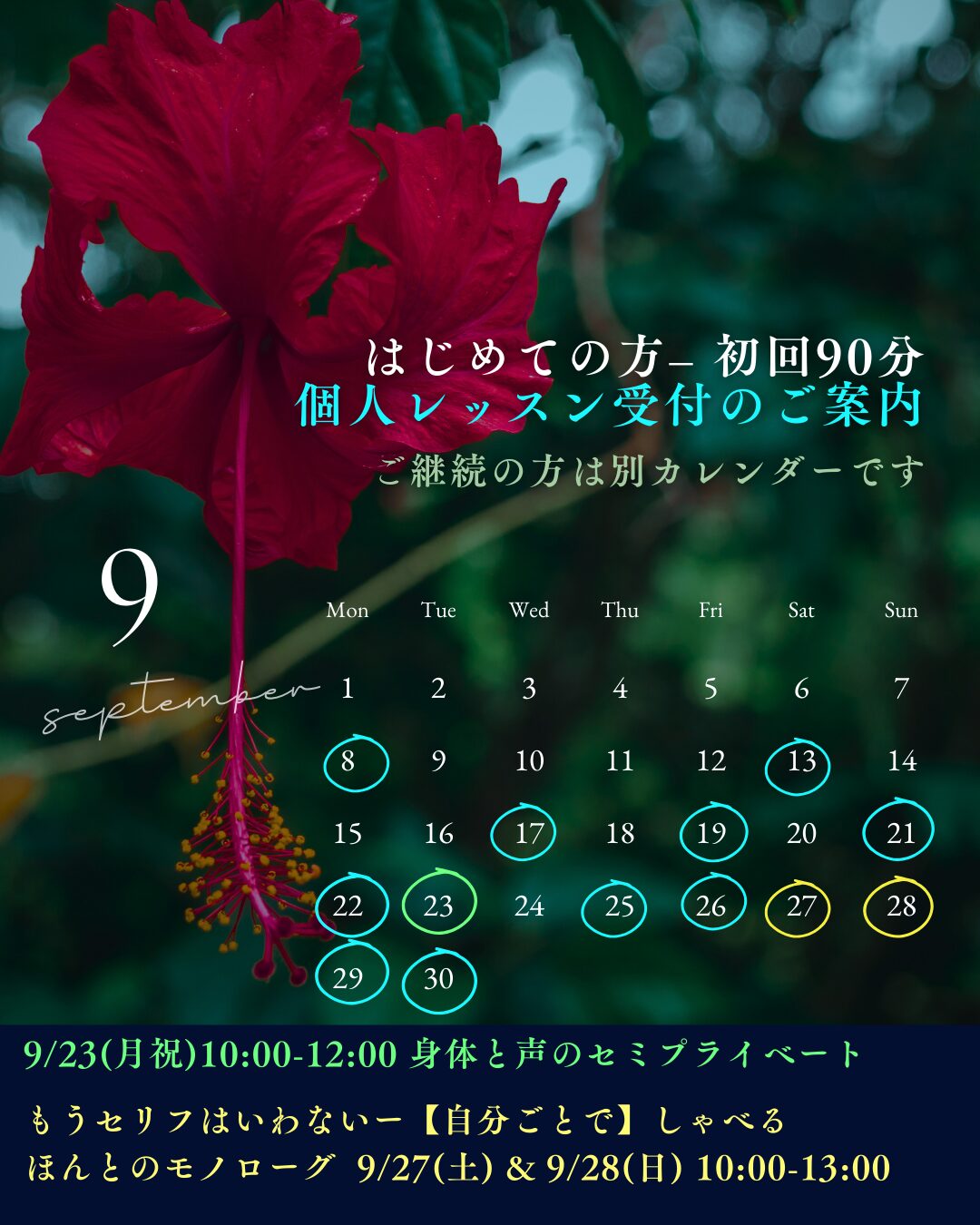

セミプライベートレッスンのご案内

9月23日(火曜祝日)午前のセミプライベートでは、俳優・歌手・ミュージカル俳優の方が「原因探しではなく、行動で解決する」体験をします。

・余計な力みを外す呼吸と声の導線づくり

・短い台詞で繰り返せる動きの整理

・一人ずつ調整し、現場で再現できる形に落とし込む

「理由を知る」で終わるのではなく、「動いて変わる」習慣を、この時間で手にしてください。

本日、9月8日の時点で、あと2名のみ募集中です。

◾️9/23(火祝) 力みを減らすー響く声とつたわる身体の感覚アップ|セミプライベート開催

この記事を書いた人:

鍬田かおる : 演技コーチ/インティマシー・コーディネーター(ディレクター)

指導歴20年以上。プロ俳優・歌手・ダンサーを中心に、感情と身体のつながりを軸としたプロレッスン、台本読解や分析のクラス、プロのためのレベルアップ・トレーニングを展開中。映画スクールやパフォーミングアーツの大学を始め、多様な公演、ミュージカル、オペラ、映像、演劇など幅広い現場で活躍する俳優や歌手を指導する。近年は、IDC認定のインティマシー・コーディネーター(ディレクター)として現場に入る他、映画監督ち講座やワークショップを行うなど、活動を広げている。

お急ぎの方には公式LINEもございます。

こちらからのトークのスタートはできませんので、一言ご挨拶かスタンプお願いします。

公式LINEからのお知らせの一斉送信は月に1回程度、 多くて2回程度です、ご安心ください。

「9月23日(火祝)はどうしてもスケジュールが難しいけど、個人レッスンや他のクラスを知りたい」という方は、

公式LINEに登録 or Instagramをフォローしておいてください。

📩 次回の優先案内を受け取る →https://lin.ee/2HZK7jV

こちらからのトークのスタートはできませんので、ご登録後は一言ご挨拶かスタンプお願いします。

スポンサードリンク

すっかり忘れておりましたが、久しぶりのオススメはこちらです。

OSCAR®を受賞しています、あまりにも後半、衝撃的な映画でした。

こうやってサプライズされるのは、こういった映画ならではかもしれません。

怖いのが苦手な方は、深夜にお一人でご覧にならないよう、お気をつけください…

ゲット・アウト(字幕版)

演技コーチ/ムーヴメント指導・演出・振付/IDC認定インティマシーディレクター/STAT認定アレクサンダー・テクニーク指導者/スピーチ&プレゼンテーションコーチングActing Coach/Movement Direction/IDC qualified Intimacy Director/STAT certified Alexander Technique teacher, mSTAT, Movement Teaching/Speech and Presentation Coaching

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。